Auf der diesjährigen Denkmalreise werben Ministerin Nicole Razavi und Staatssekretärin Andrea Lindlohr für die wertvolle Arbeit der Denkmalpflege. Die besuchten Kulturdenkmale repräsentieren die Vielfalt der vergangenen fünfzig Jahre Denkmalschutz und Denkmalpflege in Baden-Württemberg.

Auf der diesjährigen Denkmalreise durch alle vier Regierungsbezirke des Landes vom 6. bis 9. September 2022 werben die Ministerin und die Staatssekretärin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi und Andrea Lindlohr, für die wertvolle Arbeit der Denkmalpflege. Anlässlich des 50. Jubiläums der Landesdenkmalpflege stehen bei der Denkmalreise „Wahre Werte – Highlights der Denkmalpflege“ im Mittelpunkt: Kulturdenkmale, die die Vielfalt der vergangenen fünfzig Jahre Denkmalschutz und Denkmalpflege in Baden-Württemberg repräsentieren.

Am 6. und 7. September hat Ministerin Razavi in den Regierungsbezirken Stuttgart und Karlsruhe ausgesuchte Kulturdenkmale besucht. Am 8. und 9. September übernahm Staatssekretärin Andrea Lindlohr den Staffelstab und begleitete die Denkmalreise in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen.

Erste Station: Konzerthaus Liederhalle Stuttgart

Den Auftakt bereitete das Konzerthaus Liederhalle in Stuttgart, mit der das Land Baden-Württemberg einen der bedeutendsten Konzertbauten der Nachkriegszeit besitzt. Die Architekten Rolf Gutbrod und Adolf Abel schufen 1955/56 zusammen mit dem Bildhauer und Maler Blasius Spreng ein auf die Funktion abgestimmtes Gesamtkunstwerk. In seiner Gestaltung besticht die expressionistische Architektur und insbesondere das Organische Bauen der 1920er Jahre. Die Oberflächen in der Liederhalle stellen ein charakteristisches Merkmal für die Architektur der fünfziger Jahre dar. „Wir wollen die Liederhalle wie ein Musikinstrument bewahren, um dem Publikum mit Konzerten und Veranstaltungen noch lange Freude zu bereiten. Dabei kommt es auf das Zusammenspiel von konstruktiver, funktioneller und künstlerischer Gestaltung an. Das Wissen der Denkmalpflege ist dabei unerlässlich“, sagte Razavi.

Zweite Station: Haus Balz in Leinfelden-Echterdingen

Das Haus Balz in Stetten auf den Fildern, war die nächste Station. Das Wohnhaus errichtete der Architekt Michael Balz 1979/80 in Zusammenarbeit mit dem renommierten Schweizer Statiker Heinz Isler für sich selbst. Es fällt durch seine futuristisch wirkende Ästhetik ins Auge und liegt neben dem ebenfalls von Balz und Isler erbauten „Theater unter den Kuppeln“ am Ortsrand von Stetten. Das Architektenwohnhaus ist ein Beispiel für den Schalenbau, der in den 1960er und 1970er Jahren eine Blütezeit erlebte. Es ist nach bisherigem Kenntnisstand einzigartig im Wohnbau in Baden-Württemberg. „Dieses ungewöhnliche Wohngebäude veranschaulicht wie schon Ende der 1970er Jahre nach alternativen, ökologischen und zukunftsorientierten Wohnformen gesucht wurde. Als Denkmal bewahren wir uns die Werte dieses besonderen Bauwerks und können so auch noch in Zukunft Erkenntnisse daraus ziehen“, sagte Razavi.

Dritte Station: Römisches Neuenstadt am Kocher

Zum Abschluss besuchte sie das „römische“ Neuenstadt am Kocher. In diesem Sommer hat das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) mit neuen archäologischen Untersuchungen an der römischen Stadt im Kochertal begonnen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Projekt und bezeugt damit die außerordentliche Bedeutung der Fundstelle für die Archäologie in Deutschland. Das Forschungsprojekt wird zusammen mit der Professur für Archäologie der römischen Provinzen der Universität Bamberg durchgeführt. „Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit bei diesem Projekt bedanken. Durch Kooperationen können archäologische Projekte besser gemeistert und das Know-How gemeinsam weiter ausgebaut werden. Gemeinsam sind wir stärker“, so Razavi.

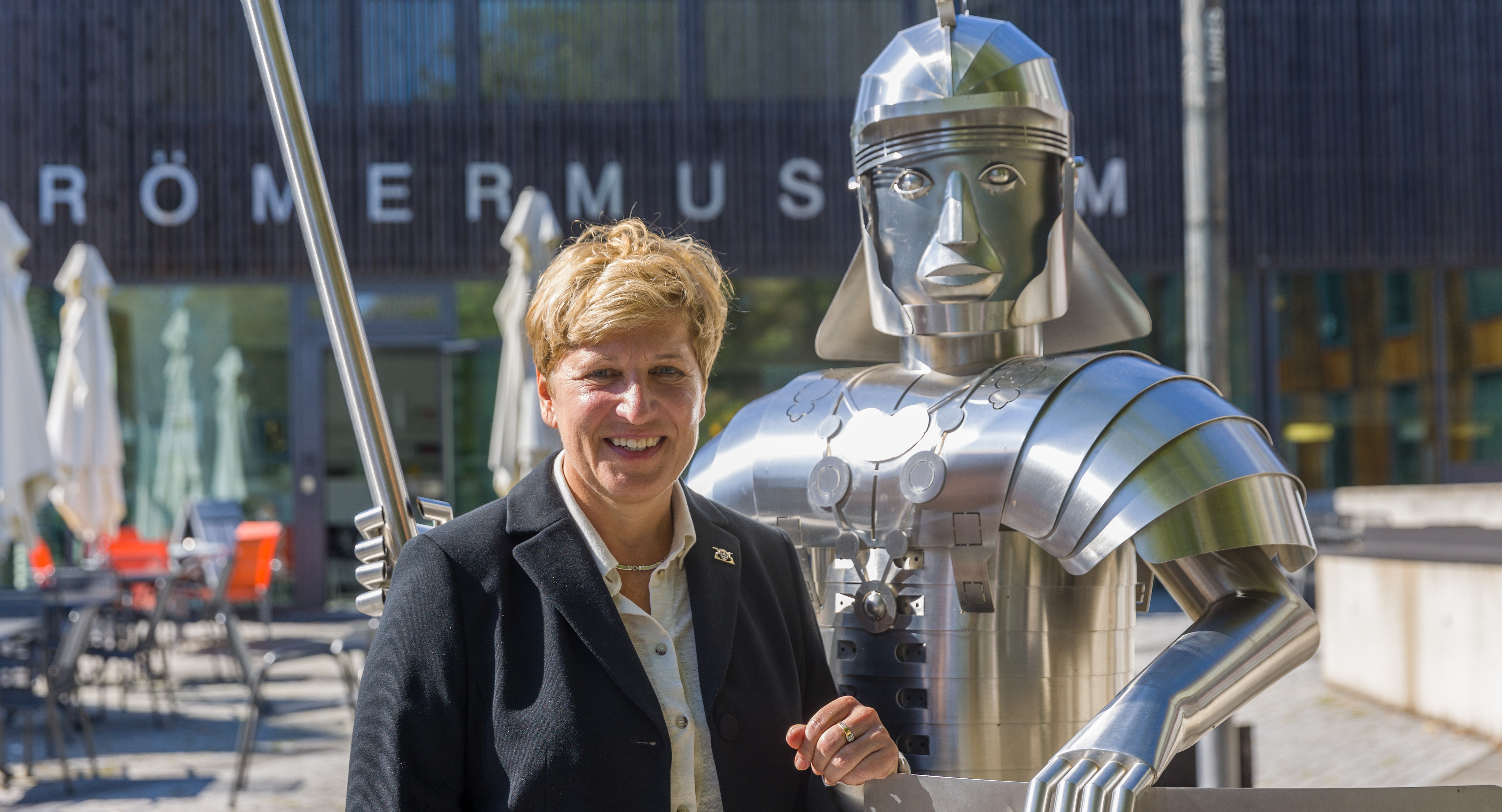

Erste Station: Römisches Osterburken, Annexkastell

Ihre Tour startete Ministerin Razavi beim Annexkastell in Osterburken. Der Annexbau, der gegen Ende des zweiten Jahrhunderts an die südliche Langseite des bestehenden Kastells angebaut wurde, stellt dabei eine Besonderheit dar. Über die Innenbebauung ist nur wenig bekannt, jedoch ermöglichen einige besondere Funde wie Pfeilspitzen und Münzen spannende Einblicke in die Spätzeit der römischen Anlage. So ist auch heute die römische Vergangenheit Osterburkens noch an vielen Stellen erfahrbar. Beispiele hierfür sind im Römermuseum Osterburken (Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums) zu sehen, das unter anderem die konservierte Ruine des Kastellbades und den begehbaren Wachtturmnachbau in Originalgröße zeigt. „Osterburken ist heute ein Ort, an dem sich unsere römische Vergangenheit noch besonders eindrücklich und vielfältig erleben lässt.“, so Razavi.

Zweite Station: Ehemalige Malz- und Tabakfabrik in Bruchsal

Anschließend besichtigte die Ministerin die ehemalige Malz- und Tabakfabrik in Bruchsal. Das Gebäude wurde ursprünglich als Malzfabrik Moritz Marx errichtet, fungierte ab 1936 als Tabakfabrik und wurde von 1974 bis 2016 durch das Möbelhaus Fuchs mit Verkaufs- und Lagerräumen genutzt. Bei der jetzigen Umnutzung zu Wohnraum sind 16 offene Zwei- bis Dreizimmerwohnungen geplant. Der markante viergeschossige Massivbau in Backsteinmauerwerk wurde 1890 erbaut. Das Gebäude zeigt, dass Umnutzungen dem Erhalt eines Bauwerks beziehungsweise Kulturdenkmals dienen können. Mit seiner Entwicklung von der Malzfabrik über die Tabakfabrik und das Möbelhaus hin zu Wohnungen spiegelt der Bau die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen im Verlauf der letzten 130 Jahre in Bruchsal und im Kraichgau wider. „Wohnen und Leben im Denkmal: Diese Themen sind mir besonders wichtig, denn was kann einem Denkmal Besseres passieren, als dass wieder Menschen einziehen? Die Umnutzung des seit über zehn Jahren leerstehenden Industriedenkmals zu Wohnzwecken leistet einen wundervollen Beitrag zu seinem Erhalt. Die ehemalige Malz- und Tabakfabrik ist nach der mehrfachen Umnutzung eines der vielen positiven Beispiele im Land“, so Razavi.

Dritte Station: Bundesverfassungsgericht Karlsruhe

Letzte Station im Regierungsbezirk Karlsruhe war das Bundesverfassungsgericht. Das Gebäude ist ein hochrangiges Kulturdenkmal und sowohl aus architekturgeschichtlichen als auch aus heimatgeschichtlichen Gründen bedeutsam. Das Bundesverfassungsgericht wurde von 1962 bis 1969 durch den Architekten Prof. Paul G. R. Baumgarten (1900-1984) geplant, Bauherrin war die Bundesrepublik Deutschland. Aufgrund des gestiegenen Publikumsverkehrs wurde 1991 ein Anbau von zwei Wendeltreppen als Fluchtwege aus dem Sitzungsgebäude nötig. 1992 wurde nach Plänen des Karlsruher Architekten Gerhardt Assem ein unterirdischer Verbindungsgang zum Westflügel des Schlosses neu errichtet. Zur Erhaltung und Modernisierung eines der wohl bekanntesten Gebäude der Bundesrepublik waren von 2011 bis 2014 umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich, unter anderem eine umfassende energetische Sanierung. Zur Gewinnung regenerativer Energie wurden zwei Photovoltaikanlagen eingebaut, eine auf dem Richterring und eine auf dem Sitzungssaalgebäude. „Denkmalschutz und Klimaschutz gehören für mich zusammen. Das Bundesverfassungsgericht hat somit auch bei Photovoltaikanlagen auf Denkmalgebäuden den Weg gewiesen“, so Razavi.

Erste Station: Gymnasium am Deutenberg in Villingen-Schwenningen

Die Tour des dritten Tages der Denkmalreise führte Staatssekretärin Andrea Lindlohr zu Beginn zum Gymnasium am Deutenberg (GaD) nach Villingen-Schwenningen. Infolge von schulpolitischen Reformen und der steigenden Zahl an Schülerinnen und Schülern war der Bedarf an Bildungseinrichtungen im Nachkriegsdeutschland immens. So wurde das Gymnasium am Deutenberg als Teil eines Schul- und Sportzentrums geplant und in den Jahren 1962 bis 1965 in Stahlbeton-Skelettbauweise nach Plänen des Architekturbüros Behnisch errichtet. Die dazugehörige Turnhalle entstand von 1966 bis 1969 ebenfalls nach Plänen des Architekturbüros Behnisch. Ab 2015 fand eine Generalsanierung der Schule statt. „In diesem Jahr wäre der Architekt Günter Behnisch einhundert Jahre alt geworden. Mit seinen innovativen, offenen Bauten hat er das Gesicht der Bundesrepublik Deutschland entscheidend geprägt: Er schaffte es vorbildhaft, die freiheitlichen, demokratischen und humanen Grundwerte in Gebautes zu übersetzen. Das Deutenberg-Gymnasium ist ein junges Kulturdenkmal und ein charakteristisches Beispiel der Baukultur der 1960er Jahre“, so Lindlohr.

Zweite Station: Heliotrop in Freiburg

Als zweite Station besuchte Lindlohr das Heliotrop in Freiburg. Der Architekt Rolf Disch entwarf das 1994 in Freiburg im Breisgau errichtete Heliotrop als Experimentierhaus. Das sich zur Sonne drehende Solarhaus mit einer großen Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung sowie Röhrenkollektoren zur Warmwasser- und Heizungsversorgung setzte neue technische Maßstäbe. Unter Berücksichtigung des Treibhauseffektes wendet sich das Haus an heißen Tagen von der Sonne weg und an kalten zur Sonne hin. Für die optimale Energieeffizienz kommen eine Verglasung beziehungsweise Isolierung des in Holzbauweise errichteten Turms, die Nutzung von Regenwasser, Komposttoiletten sowie eine Schilfkläranlage hinzu. Das Heliotrop ist damit ein mit vielen Ideen ausgestatteter, innovativer und preisgekrönter Beitrag zur Entwicklung des ökologischen Bauens in den 1990er Jahren. Äußerst anschaulich legt es Zeugnis davon ab, dass man in dieser Zeit die aktive und passive Sonnenenergienutzung sowie weitere ökologische Ideen in den Hausbau einfließen lassen und damit auf die endlichen fossilen Energieressourcen antworten wollte „Das Heliotrop ist das erste Kulturdenkmal, bei dem die Solaranlage schon zum Schutzgut dazugehört. Das Denkmal ist ein wertvoller, realisierter und erprobter Beitrag auch für die aktuelle Energiedebatte im Bauwesen“, so Lindlohr.

Dritte Station: Römermuseum „villa urbana“

Die letzte Station des Denkmaltages war die Villa urbana von Heitersheim. Sie ist eine außergewöhnliche römische Villa, die seit den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus bis ins dritte Jahrhundert hinein bestand. Heute werden die Ergebnisse der Ausgrabungen seit den 1990er Jahren in einem modernen Museumsbau präsentiert und museumspädagogisch vermittelt. Die Villa Urbana ist ein fester und „gelebter“ Bestandteil der Kulturlandschaft Heitersheims. „Diese außergewöhnliche römische Villenanlage zeigt das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen Denkmalpflege, universitärer Forschung, Gemeinde und Ehrenamt bei der Inwertsetzung des Denkmals. Für diese erfolgreiche Zusammenarbeit und das tägliches Engagement aller Beteiligten bedanke ich mich“, betonte Lindlohr.

Erste Station: Stadtgeschichte Reutlingen

Erste Station des Tages war die historische Häuserzeile in der Oberamteistraße in der Reutlinger Altstadt, im historischen Stadtkern. Die Bürgerhäuser Oberamteistraße 28 bis 32, im 14. Jahrhundert entstanden, gehören zu den ältesten zusammenhängenden Fachwerkhäuserzeilen. „Die Stadt zeigt hier gelebte Nachhaltigkeit. Sie bewahrt die Häuserzeile und nutzt das Kulturdenkmal selbst als Ausstellungsstück für das bestehende Heimatmuseum“, so Lindlohr.

Zweite Station: Café Pausa in Mössingen

Weiter ging es zur Textilfabrik Pausa in Mössingen, die ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung darstellt. An ihrer Erhaltung besteht wegen ihres exemplarischen und dokumentarischen Wertes sowie wegen ihres Seltenheits- und Originalitätswertes ein gesteigertes öffentliches Interesse. Die Textilfabrik Pausa besteht aus dem Verwaltungsgebäude einschließlich Zubehör, der Produktionshalle, dem Druckereigebäude, dem Kesselhaus mit Turbinenraum, Schlosserei und Kantine, sowie der Firmenbibliothek und den umfangreichen Sammlungen von Stoffentwürfen, Stoffmustern und Musterbüchern.

Die Pläne stammen vom in Paris geborenen Sohn des berühmten Bildhauers Wilhelm Lehmbruck und seit 1949 in Stuttgart lebenden Architekten Manfred Lehmbruck (1913 bis 1992), der noch 1932 als Hospitant am „Bauhaus“ wichtige Repräsentanten des „Neuen Bauens“ kennen gelernt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er an diese internationale Architekturrichtung anknüpfen. „Die Umnutzung von Industriegebäuden ist eine Herausforderung, die stets neue innovative Lösungsansätze hervorbringt. Das Beispiel der ehemaligen Textilfabrik Pausa zeigt, dass dank des Denkmalschutzgesetzes auch bewegliche Kulturdenkmale geschützt werden können“, so Lindlohr.

Dritte Station: Außensiedlung Heuneburg

Zum Abschluss der Denkmalreise besuchte Staatssekretärin Lindlohr die Außensiedlung der Heuneburg bei Herbertingen-Hundersingen, eine der bedeutendsten vorgeschichtlichen Fundplätze Deutschlands und Europas. Zwischen 620 und 450 vor Christus befand sich hier ein frühkeltisches Machtzentrum regionaler und überregionaler Bedeutung. In ihrer Blütezeit zwischen 600 und 540/530 vor Christus bestand die Heuneburg aus der Akropolis auf dem Burgberg, der Vorburg und einer ausgedehnten, etwa 100 Hektar großen Außensiedlung. Mit einer geschätzten Einwohnerzahl von über 5.000 Menschen war die Heuneburg mit vielen zeitgleichen griechischen und etruskischen Zentren des Mittelmeerraums vergleichbar. Es spricht vieles dafür, dass es sich bei der Heuneburg um die von dem griechischen Historiker Herodot (484 bis 425 vor Christus) erwähnte Polis (Stadt) Pyrene handelt – und somit um die älteste schriftlich erwähnte Stadt Mitteleuropas. „Aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung wurde die Heuneburg gemeinsam mit zwei weiteren Machtzentren 2021 in das nationale Vorauswahlverfahren für die deutsche Tentativliste bei der UNESCO für das Weltkulturerbe eingebracht. Ich freue mich auf neue archäologische Erkenntnisse über die Ausdehnung der Außensiedlung“, so Lindlohr.

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, Mediathek: Staatssekretärin Lindlohr besucht Heuneburg

Nacht und Tag des offenen Denkmals

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals 2022 findet als Höhepunkt der Denkmalwoche am kommenden Sonntag, 11. September 2022 statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“.

Die landesweite Eröffnung startet mit der Nacht des offenen Denkmals. Diese wird – in Anwesenheit von Ministerin Nicole Razavi und Staatssekretärin Andrea Lindlohr – in Esslingen am Neckar gefeiert, und zwar am Samstag, 10. September 2022, um 17 Uhr in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys.

50 Jahre Denkmalschutzgesetz

Vor 50 Jahren trat das „Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale“ in Kraft. Es regelt seitdem zuverlässig die Belange des Denkmalschutzes im Land. Das Inkrafttreten markiert auch die Geburtsstunde des Landesdenkmalamts: des heutigen Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart und zentralen Ansprechpartners für die Denkmalpflege. Anlässlich des 50. Jubiläums wurde die neue Dachmarke „Wahre Werte“ geschaffen, die alle Kulturdenkmale im Land unter einem Dach vereinen und das Wirken aller Beteiligten nach außen sichtbar machen soll.