Green Tech, alternative Antriebe und grüner Wasserstoff, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien bergen Innovationspotenziale, die es zu entwickeln gilt. Deshalb wird nachhaltig, digital, menschlich zum neuen Gütesiegel „Made in Baden-Württemberg“.

Die Landesregierung verstärkt ihren Einsatz, Kindern und Jugendlichen in den Schulen die digitale Welt zu vermitteln. Neben einer zeitgemäßen Ausstattung der Schulen ist es wichtig, dass unsere Kinder die neuen Kulturtechniken nicht nur bedienen, sondern auch begreifen und beherrschen lernen. Das Fördern von Neugier, Offenheit und Mut ist eine wichtige Grundlage für unternehmerisches Denken, kreative Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken sowie die Bereitschaft für innovatives Gründen.

Innovationskultur heißt auch Scheitern zuzulassen. Dies wollen wir weiter fördern und dort wo Erfolg nicht im ersten oder zweiten Anlauf stattfand, weitere Chancen fördern. Nur so haben wir die Chance, die erfolgreichen Geschäftsmodelle der Zukunft zu entwickeln. Damit unterstützen wir die Tugenden wie den Tüftler- und Unternehmergeist, die unser Land so erfolgreich gemacht haben auch in der Zukunft.

Wir bauen Baden-Württemberg weiter zu einem der führenden Start-up Hotspots in Europa aus. Die Landeskampagne „Start-up BW“ soll mit weiteren Komponenten das Gründerland Baden-Württemberg noch attraktiver und sichtbarer machen. Dazu zählen durchgängige Finanzierungsangebote von der Pre-Seed- bis zur Wachstumsphase.

Mithilfe des Finanzierungsinstruments Start-up BW Pre-Seed können erfolgversprechende Start-up-Vorhaben auf dem Weg zur Finanzierungsreife gezielt gefördert werden. Dabei werden die Start-ups von einem von derzeit 14 Start-up BW Accelatoren intensiv unterstützt. Seit Einführung des Instruments Ende 2018 konnten bereits rund 200 Start-ups gefördert werden.

Wir legen großen Wert darauf, den Anteil der Gründerinnen signifikant zu erhöhen und setzen dazu gezielte Förderinstrumente ein. Großes Gründungspotential liegt in der Fläche Baden-Württembergs. Um Gründerinnen und Gründer sowie die landesweiten regionalen Start-up BW Ökosysteme und Acceleratoren noch besser zu vernetzen und die Kommunikation zu verbessern, bauen wir StartupBW.de zu einer zentralen digitalen Plattform aus.

Mit dem „Start-up BW Summit“ haben wir ein internationales Format der Präsentation und Vernetzung geschaffen, in dem Start-ups, Unternehmen, Finanzinstitute und Finanzdienstleister, Investoren sowie bestehende Ökosysteme gegenseitige Interessen ausloten, Geschäftsmodelle vorstellen und Unterstützer gewinnen können. Bei der letzten Veranstaltung im September 2022 präsentierten sich unter dem Motto „The future is up to us“ rund 230 Start-ups, um sich mit prominenten Vertretern aus Politik und Wirtschaft zu vernetzen und für ihre Innovationen zu werben.

An der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft bringt die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geförderte „NXTGN“-Initiative Startups mit Hochschulen, Universitäten, Unternehmen und Investorinnen und Investoren zusammen. Dadurch trägt die Initiative dazu bei, ein wachstumsorientiertes und lebendiges Gründungs-Ökosystem mit internationaler Strahlkraft zu schaffen. Mehr als 1200 hochschulnahe Startup-Projekte konnten seit Beginn der Initiative schon weiterentwickelt und auf einen erfolgreichen Markteintritt vorbereitet werden. Dadurch wird die Grundlage für den „Next Generation Mittelstand“ in Baden-Württemberg gelegt.

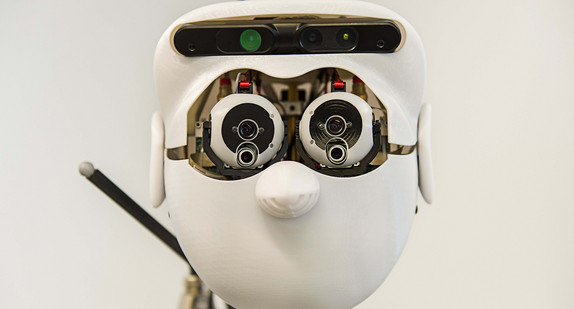

Das Land wird als öffentlicher Auftraggeber darauf achten, dass Start-ups bei öffentlichen Aufträgen eine faire Chance erhalten und Wert auf eine innovationsfreundliche Vergabepraxis legen. Auch bei der Digitalisierung von Staat und Verwaltung, können Start-ups einen wertvollen Beitrag leisten. Gemeinsam mit dem beim Staatsministerium Baden-Württemberg angesiedelten InnoLab_bw soll insbesondere der Bereich Künstliche Intelligenz (KI) vorangebracht werden.

Hochschulen kommt in einem zukunftsorientierten Innovationssystem sowohl bei der Entwicklung als auch bei der wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsideen – zum Beispiel durch forschungsbasierte Ausgründungsvorhaben – eine immer größere Bedeutung zu. Sie entwickeln innovative Lehr- und Lernformate für eine frühzeitige Entrepreneurship-bezogene Sensibilisierung der Studierenden, implementieren Methoden und Prozesse zur effizienten Identifikation und Erschließung von Gründungspotentialen und entwerfen bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote für Gründerinnen und Gründer. Darüber hinaus wirken Hochschulen aktiv an der inhaltlichen Weiterentwicklung von Gründungsvorhaben mit und betreiben Transfer sowohl durch die kontinuierliche Verzahnung der Transferaktivitäten in Forschung, Lehre und Verwaltung als auch durch die Vernetzung mit Partnern in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Um die in ganz Baden-Württemberg vorhandenen dezentralen Gründungspotentiale an den einzelnen Hochschulen stärker miteinander zu vernetzen – und dadurch die Anbindung an die Startup-Factories des Bundeswirtschaftsministeriums, die „NXTGN“-Initiative des Landes und die diversen Gründungsinitiativen der Privatwirtschaft weiter zu stärken – fördert das Land sechs regionale Gründungsverbünde (INSPIRE BW Hubs). Mit dieser Förderung werden Hochschulen darin unterstützt, ihre Kompetenzen und Kapazitäten im Gründungsbereich zu bündeln, um zum Beispiel durch die gemeinsame Konzeption und Umsetzung von Sensibilisierungs-, Unterstützungs- und Veranstaltungsformaten inhaltliche und strukturelle Synergien zu entwickeln. Dadurch soll das Potential wissens- und technologiebasierter Gründungsideen noch effizienter erschlossen und die Unterstützung der Gründungsteams beim Transfer in erfolgreiche Start-ups weiter verbessert werden.

Ergänzend unterstützen wir Gründerinnen und Gründer aus den Hochschulen mit dem Förderprogramm „Junge Innovatoren“. Dabei geht es um die Vorbereitung auf Unternehmensgründungen – gleichzeitig wird aber auch der Wissens- und Technologietransfer von den Hochschulen in die Wirtschaft gefördert.

Zu den Besonderheiten des Forschungsstandorts Baden-Württemberg zählen die Innovationscampus-Modelle, durch die das Land wichtige Handlungsfelder der Innovationspolitik Baden-Württembergs standortübergreifend und langfristig fördert. Ein Innovationscampus vereint die Expertise von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in zentralen Zukunftstechnologien mit den regionalen Schwerpunkten der Wirtschaft und bezieht darüber hinaus die Zivilgesellschaft mit ein. Aus einem wissenschaftlich starken Kern, der weitere Aktivitäten in der jeweiligen Region anzieht, entsteht so ein gut vernetztes Innovations-Ökosystem. Ziel der Innovationscampus-Modelle ist es auch, eine höhere wissenschaftsgetriebene Gründer-Dynamik zu erreichen, verstärkt hochqualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen und disruptive Erfindungen und bahnbrechende Entdeckungen zu ermöglichen.

Inzwischen gibt es fünf Innovationscampus: Cyber Valley zur "Künstlichen Intelligenz" in Tübingen, Stuttgart und Karlsruhe, "Mobilität der Zukunft" in Karlsruhe und Stuttgart, "Lebenswissenschaften und Gesundheitsforschung" in der Rhein-Neckar-Region, "QuantumBW" mit Akteuren aus ganz Baden-Württemberg, und „Nachhaltigkeit“ in Freiburg und Karlsruhe.

Hier lesen Sie mehr zu den Innovationscampus.

Um die Innovationsdynamik weiter zu beflügeln, brauchen wir den kreativen und lösungsorientierten Mittelstand. Kleine und mittlere Unternehmen verfügen in aller Regel nicht über eigene Forschungsabteilungen, sondern setzen auf die Partner der wirtschaftsnahen Forschung und Entwicklung.

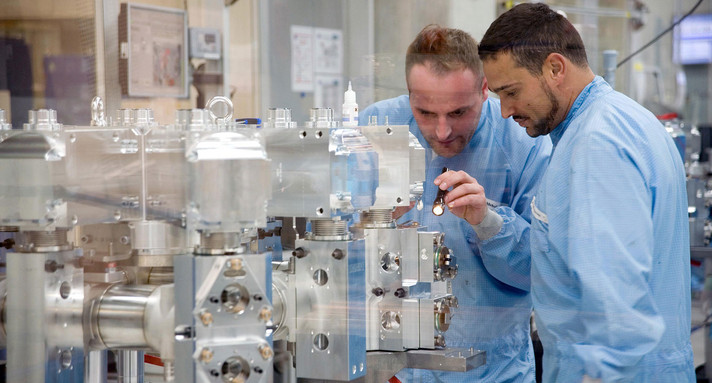

Die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen der Innovationsallianz Baden-Württemberg, der Fraunhofer Gesellschaft sowie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sind die Innovationspartner des Mittelstands, um im internationalen Innovationswettbewerb vorne dabei sein zu können.

Die Landesregierung setzt sich deshalb neben einer konstanten Förderung auch insbesondere für Neugründungen und Ansiedlungen von Instituten in wirtschaftlich relevanten Zukunftstechnologien ein. Davon profitiert z.B. das Zentrum für Sonnenergie- und Wasserstoff-Forschung BW (ZSW) mit Sitz in Stuttgart und Ulm, das auf den Gebieten Photovoltaik, regenerative Kraftstoffe, Batterietechnik, und Brennstoffzellen forscht. Damit leistet das ZSW als eines der führenden europäischen Energieforschungsinstitute einen wertvollen Beitrag für die Energiewende.

Digitale Technologien sind wesentliche Treiber gerade auch bei der wirtschaftlichen Transformation. Basis dafür sind hohe Bandbreiten in allen Netzen. Ultraschnelle Netze mit Glasfaser und im Mobilfunk sind für unser Hightech-Land wichtige Voraussetzung für eine gute Zukunft. In den am stärksten unterversorgten Gebieten können hochmoderne Satelliten eine schnelle und praktikable Übergangslösung schaffen. Wir treiben die flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigen Netzen und Mobilfunk mit Hochdruck weiter voran, denn wir verstehen den Ausbau mit Glasfaser als Rückgrat der Digitalisierung.

Wir haben uns daher in der Digitalisierungsstrategie digital.LÄND zum Ziel gesetzt, bis 2025 eine flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigen Netzen in Baden-Württemberg auf den Weg zu bringen

Die Transformation der Wirtschaft zusammen mit den Potenzialen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz wollen wir dazu nutzen, die ökologische Modernisierung der Wirtschaft weiter voranzutreiben.

Umweltverträgliche, klima- und ressourcenschonende Maschinen, Produkte und Dienstleistungen „Made in Baden-Württemberg“ bieten besonders für den Maschinenbau als Schlüsselbranche der hiesigen Industrie große Chancen.

Wir wollen Baden-Württemberg zu einem Musterland für Umwelt- und Energietechnologien (Green Tech) ausbauen, denn grüne Innovationen sind ein zentraler Schlüssel für einen effektiven Klimaschutz. Deshalb wollen wir Baden-Württemberg mit einer Innovationsoffensive für klimaneutrale Produktion zum weltweiten Leitanbieter für Green Tech für eine vorbildliche Kreislaufwirtschaft machen. Diesen Prozess wollen wir mit einer entsprechenden Forschungs- und Bildungsoffensive begleiten.

Diesen Anspruch unseres Landes wollen wir gemeinsam mit der Wirtschaft mit einer Green-Tech-Allianz vorantreiben.

Die grüne und digitale Transformation stellt den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg insbesondere auch in der Schlüsselindustrie Automobilwirtschaft vor große Herausforderungen. Hier gilt es, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage vor den Folgen des Klimawandels in Einklang zu bringen mit dem Erhalt von Wirtschaftskraft, Wertschöpfung und Arbeitsplätzen.

An diesem Ziel arbeiten im 2017 von der Landesregierung etablierten Strategiedialog Automobilwirtschaft BW (SDA) alle relevanten Akteure in engem Schulterschluss von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Arbeitnehmerverbänden, Verbraucherorganisationen, Umweltverbänden und Zivilgesellschaft. Im Rahmen des SDA wurden in den letzten Jahren zukunftsweisende Konzepte und Strategien für eine erfolgreiche Transformation entwickelt sowie zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt.

Eine weitere große Herausforderung, der wir uns stellen, ist die Gewinnung guter und in einigen Branchen und Berufsfeldern dringend benötigter Fachkräfte. Mit der von der Landesregierung gemeinsam mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften 2011 gegründeten Fachkräfteallianz ist es gelungen, in Baden-Württemberg alle verantwortlichen Akteure zusammenzuführen, um Lösungen für den akuten Fachkräftemangel in bestimmten Berufen und für den Umgang mit der demografischen Entwicklung zu erarbeiten. Die Fachkräfteallianz hat zwischenzeitlich 45 Partner auf Landesebene. Im Februar 2022 haben sie gemeinsam eine Vereinbarung über die Arbeitsschwerpunkte der kommenden Jahre getroffen.

Ein Schwerpunkt der Allianz liegt darin, ungenutzte Fachkräftepotenziale im Land zu aktivieren. Zum Beispiel gut ausgebildete Frauen, die bislang Beruf und Familie oft noch nicht ausreichend vereinbaren können. Auch Geflüchtete sind für den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg eine Chance, um den durch die demografische Entwicklung verstärkten Mangel an Fachkräften zu beseitigen. Die Allianz legt deshalb auch einen Fokus auf diese Personengruppen.

Darüber hinaus sind unsere „Welcome Center“ mittlerweile zu zentralen Anlaufstellen sowohl für internationale Fachkräfte als auch für mittelständische Betriebe auf der Suche nach Fachkräften im Ausland geworden. Da die Zusammenarbeit der Akteure vor Ort maßgeblich für eine breite Wirkung ist, bestehen zusätzlich regionale Fachkräfteallianzen. Hier bringen sich die Akteure vom Erfahrungsaustausch bis zu konkreten gemeinsamen Projekten ein. Das Netzwerk der baden-württembergischen Welcome Center wird ab 2023 um zwei regionale Welcome Center erweitert. Damit steht ein nahezu flächendeckendes Angebot im Land zur Verfügung

Wasserstoff- und Brennstoffzellen sind eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Die Umwandlung von regenerativ erzeugtem Strom in Wasserstoff und dessen Nutzung als Energieträger unterstützt die großflächige Nutzung erneuerbarer Energie und macht diese flexibel und langfristig speicher- sowie transportierbar.

Die Brennstoffzelle ist für eine mobile Zukunft ohne Emissionen ebenso wichtig wie die Batterie. Es wird und muss in der Zukunft beides nebeneinander geben. Wir brauchen die Brennstoffzelle aber nicht nur für unsere Mobilität, die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie wird auch für die Speicherung von Energie aus Windkraft und Photovoltaik in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Auch der Einsatz von grünem Wasserstoff, also aus erneuerbaren Energien gewonnener Wasserstoff, wird sich in der Industrie immer mehr durchsetzen.

Baden-Württemberg hat daher gemeinsam mit Unternehmen, Verbänden und Forschungsinstitutionen eine „Roadmap Wasserstoff“ für Baden-Württemberg entwickelt. Damit hat die Landesregierung einen Fahrplan für die kommenden Jahre erarbeitet, um das Land zu einem führenden Wasserstoff-Standort zu etablieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der veränderten Energieversorgungssituation und der sich rasch verändernden Rahmenbedingungen erfährt das Thema Wasserstoff eine zusätzliche Dynamik. Deshalb wird die Roadmap weiter fortgeschrieben. Aktuell sind rund 500 Millionen Euro an Landesmitteln in zahlreichen Förderprojekten entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette wirksam oder in Aussicht gestellt, um den Transformationsprozess in Industrie, Forschung und Entwicklung zu begleiten und voranzutreiben. Mithilfe von Mitteln aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) entstehen Wasserstoff-Modellregion in Baden-Württemberg in der Region Mittlere Alb-Donau (HyFive) und in der Region Stuttgart (H2GeNeSiS). Mit dem Projekt „HyFab.BW“ wird gemeinsam mit Unternehmen erforscht, wie die Produktion von Brennstoffzellen automatisiert und hochskaliert werden kann. Beim auch vom Bund geförderten Projekt „H2Rivers“ wird die Verteilung und der Einsatz von Wasserstoff im Bereich Mobilität in einer ganzen Region (Rhein-Neckar) erprobt. .