Es reicht nicht, wenn die Bürgerinnen und Bürger nur alle fünf Jahre an die Wahlurnen gerufen werden. In einer modernen Demokratie müssen sie auch zwischen den Wahltagen die Möglichkeit haben, über wichtige politische Fragen mitzuentscheiden.

Wir haben die direkte Demokratie im Land und vor Ort gestärkt. Die Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide waren lange Zeit so hoch, dass sie in der Praxis kaum zu erreichen waren. 2015 haben sich die vier Landtagsfraktionen auf ein Reformpaket zur direkten Demokratie verständigt. Diese Einigung war ein Meilenstein für die Demokratie in Baden-Württemberg.

Die Landesregierung will bei Bürgerentscheiden in Zukunft die „Stichfrage“ einführen, sodass die Bürgerinnen und Bürger über zwei konkurrierende Vorschläge gleichzeitig abstimmen können. Zudem setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass Fragen eines Bürgerentscheids intuitiv verständlicher formuliert werden.

Auf Landesebene haben wir mit dem Volksantrag außerdem ein neues direktdemokratisches Instrument eingeführt. Wenn ein Volksantrag von 40.000 Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wird, muss sich der Landtag mit ihm befassen. Die Landesregierung wird den Volksantrag weiter ausbauen. Zukünftig sollen die Bürgerinnen und Bürger damit auch ein Beteiligungsverfahren mit zufällig ausgewählten Teilnehmenden (Bürgerforum) beantragen können.

Die Volksabstimmung zu Stuttgart 21 und das Volksbegehren „Rettet die Biene“ haben gezeigt, dass Dialog bei Konflikten wichtig ist, bevor direktdemokratische Wege beschritten werden. Deshalb wird die Landesregierung die Volksgesetzgebung weiter entwickeln und bei wichtigen Gesetzen Bürgerforen mit Zufallsbürgerinnen und -bürgern einberufen.

Die Landesregierung wird direktdemokratische Elemente und die dialogische Bürgerbeteiligung weiter verzahnen. Dadurch fördern wir das gegenseitige Zuhören und mildern Polarisierung ab.

Auch vor Ort in den Kommunen haben wir bereits 2015 mehr direkte Demokratie ermöglicht. Diese Reform entwickelt die Landesregierung weiter. So sollen Einwohneranträge inhaltlich geöffnet und vereinfacht und Bürgerbegehren stärker mit Bürgerbeteiligung verzahnt werden.

Bürgerbeteiligung ist aber mehr als die Stärkung der direkten Demokratie. Eine moderne Demokratie braucht neue Wege der Beteiligung und des Dialogs. Deshalb werden die Bürgerinnen und Bürger künftig bei großen Infrastrukturprojekten des Landes frühzeitig einbezogen.

Die Landesregierung wendet dafür einen Leitfaden für eine neue Planungskultur an, der in der vergangenen Legislaturperiode verlängert wurde. Der Leitfaden sieht vor, dass die Landesverwaltung die Menschen bei Infrastrukturprojekten umfassend beteiligen muss. Durch den Leitfaden wird Bürgerbeteiligung zu einem wesentlichen Merkmal von Infrastrukturprojekten. Dies gilt für den gesamten Verlauf eines Projekts – von der frühen Planung bis zum Bau. Dabei gilt: Da jedes Vorhaben anders ist, gibt es auch für die Bürgerbeteiligung kein Schema F. Deshalb müssen für jeden Fall geeignete Formate wie etwa unabhängige Moderation, Bürgerbefragung, Runde Tische oder Schlichtungsverfahren abgestimmt werden.

Die Landesregierung hat schon zu verschiedenen Vorhaben umfassende Beteiligungsprozesse durchgeführt. So etwa zum Nationalpark Schwarzwald: Noch nie wurden bei einem vergleichbaren Großprojekt in Baden-Württemberg die Bürgerinnen und Bürger so intensiv eingebunden. Nicht nur bei der Entstehung des Nationalparkgesetzes wurde die Bevölkerung beteiligt, sondern auch in der konkreten Ausgestaltung in den folgenden Jahren, beispielsweise beim Wegekonzept.

Aber auch bei zahlreichen weiteren Projekten wie etwa dem Energie- und Klimaschutzkonzept, beim Ausbau der Windenergie und der Energienetze, bei den Radschnellwegen, bei der Opernhaussanierung in Stuttgart oder der Standortsuche für den Bau einer neuen Justizvollzugsanstalt hatten und haben die Menschen im Land vielfältige Möglichkeiten, ihre Meinung und ihre Ideen einzubringen.

Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg einen Bürgerrat Corona einberufen. Das Bürgerforum Corona hat Meinungen und Stimmungen zusammentragen und sichtbar gemacht. Die Landesregierung will genau zuhören, wie die Menschen die Lage empfinden und welche Ängste und Bedürfnisse sie haben. Auch die Zivilgesellschaft wurde stärker einbezogen. Das Corona-Forum Zivilgesellschaft war eine Gruppe zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure, die Impulse für die Landespolitik und die zivilgesellschaftliche Arbeit in Baden-Württemberg zur Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen gab. Das Forum entstand auf Initiative der Allianz für Beteiligung. Die Landesregierung hat die Ergebnisse und Empfehlungen beider Foren an den Landtag übermittelt. Dort werden sie in der Enquete Krisenfeste Gesellschaft einbezogen.

Für Bürgerbeteiligung stehen außerdem verschiedene Förderprogramme über die Allianz für Beteiligung zur Verfügung. Bürgerschaftliche Initiativen können hier gemeinsam mit Städten, Gemeinden und Landkreisen Beteiligungsprozesse vor Ort durchführen.

Auch in der Verwaltung stärken wir die bürgerfreundliche Kommunikation und Bürgerbeteiligung. Diese Themen spielen in der Aus- und Weiterbildung von Beamtinnen und Beamten sowie von Angestellten eine zentrale Rolle. So werden die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger bei der Planung und Durchführung von Projekten sensibilisiert.

Um die Behörden in Baden-Württemberg bei der Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren zu entlasten, wurde unter dem Dach des Staatsministeriums eine Servicestelle für Bürgerbeteiligung gegründet. Die Leistungen können von Behörden des Landes sowie kommunalen Verwaltungen und weiteren öffentlichen Stellen in Baden-Württemberg in Anspruch genommen werden.

Das Land wendet schon seit dem Filderdialog zu Stuttgart 21 im Jahr 2012 sogenannte „Zufallsbürger“ an. Dabei werden Einwohnerinnen und Einwohner zufällig aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt und zum Mitmachen eingeladen. Bei der endgültigen Auswahl der Teilnehmenden wird auf größtmögliche Vielfalt geachtet. Bei zu vielen Interessenten entscheidet das Los über die Teilnahme.

Aus Gründen des Datenschutzes und des Melderechts hat das Land als erstes Bundesland überhaupt für dieses Verfahren ein Gesetz geschaffen: das Gesetz über die Dialogische Bürgerbeteiligung (DBG). Mit dem DBG wird die Zufallsauswahl über die Meldeämter geregelt. Das sichert höchste Datenschutz-Maßstäbe. Zugleich wird erstmals die dialogische Bürgerbeteiligung als eigene Unter-Form der Bürgerbeteiligung detailliert beschrieben.

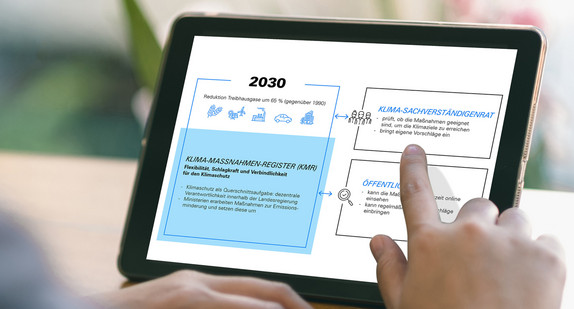

Gerade das Internet bietet für die Bürgerbeteiligung große Chancen, denn die Bürgerinnen und Bürger können sich einfach und unkompliziert von zu Hause aus einbringen. Die Landesregierung hat deshalb im März 2013 ein Online-Beteiligungsportal gestartet.

Das Beteiligungsportal ist eine echte baden-württembergische Besonderheit – und ein spannendes und zukunftsweisendes Demokratiemodell, mit dem wir das Wissen und die Kreativität der Menschen im Land für unsere Politik nutzen wollen. Auf dem Portal finden sich einerseitsumfassende Informationen rund um das Thema Bürgerbeteiligung. Unter anderem werden verschiedene Methoden der Bürgerbeteiligung vorgestellt. Gleichzeitig können Bürgerinnen und Bürger hier auch aktuelle Gesetzesentwürfe der Landesregierung kommentieren. Zudem können sich Bürgerinnen und Bürger bereits in einem frühen Stadium zu aktuellen Projekten und Vorhaben im Land einbringen, wie beispielsweise bei der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes. Die Landesverwaltung erläutert dazu aktuelle Vorhaben, begründet die Vorgehensweise und antwortet auf Fragen, die über das Beteiligungsportal eingehen. Die Landesregierung hat das Beteiligungsportal seit dem Start immer weiter ausgebaut und technisch verfeinert. Die Landesregierung prüft, das Beteiligungsportal zum Planungsregister auszubauen.

Wir haben die demokratischen Mitwirkungsrechte junger Menschen gestärkt. So dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren bei Gemeinderats-, Kreistags- und Bürgermeisterwahlen wählen. Zukünftig sollen sie mit 16 Jahren auch schon kandidieren dürfen. 16-Jährige können bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden vor Ort mitwirken. Sie können Einwohneranträge mitunterzeichnen. Gerade auf kommunaler Ebene gibt es viele Entscheidungen, die Jugendliche unmittelbar betreffen. Deshalb geben wir ihnen jetzt die Möglichkeit, sich besser einzubringen, mitzugestalten und selbst Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen, dass junge Menschen frühzeitig positive Erfahrungen mit der Politik und der Demokratie machen. Jugendbeteiligung werden wir unterstützen, indem die Landesregierung die Formate bekannter macht und mit anderen Konzepten verknüpft. Es soll ein dauerhaftes Forum etabliert werden, dass sich den Belangen der Jugendlichen widmet.

Die Altersgrenze bei Wahlen zu (Ober-)Bürgermeisterinnen und -meistern wird auf 18 Jahre abgesenkt und die Grenze nach oben abgeschafft.

Im April 2022 hat der Landtag einer umfassenden Wahlrechtsreform zugestimmt. Bei der nächsten Landtagswahl dürfen nun auch 16-Jährige wählen.

Wir stehen für eine offene Gesellschaft und eine transparente Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger sollen freien Zugang zu Informationen von Ministerien und Behörden haben. Denn Transparenz schafft Vertrauen. Daher hat die Landesregierung das Informationsfreiheitsgesetz eingeführt. Bürgerinnen und Bürger haben damit das Recht, Einsicht in Akten und Auskunft zu bestimmten Angelegenheiten zu verlangen. Die Behörde muss die Informationen dann zeitnah bereitstellen. Außerdem informieren die Verwaltungen die Bürgerinnen und Bürger künftig proaktiv. Das heißt: Sie veröffentlichen möglichst viele Informationen von sich aus direkt im Internet. Das Informationsfreiheitsgesetz wollen wir zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln.

Wie soll die Europäische Union (EU) der Zukunft aus Sicht Baden-Württembergs aussehen? Hierzu hat das Staatsministerium Baden-Württemberg einen sehr umfangreichen Beitrag geleistet. Im Rahmen der EU-Zukunftskonferenz gab es landesinterne Dialoge mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Tauberbischofsheim, Bad Waldsee, Hechingen, Philippsburg, Donaueschingen und Künzelsau, einen grenzüberschreitenden Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern aus Grand Est sowie einen Sechs-Regionen-Dialog zusammen mit Grand Est, Sachsen, Dolnoslaskie (Polen) sowie Karlovasky Kraai und Ustecký Karj (Tschechien).

Auch in Zukunft sollen die Bürgerinnen und Bürger an grenzüberschreitenden und europapolitischen Themen beteiligt werden.

Im Sommer 2017 hat die Landesregierung den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg (SDA BW) angestoßen. Ziel dabei ist es, mit allen relevanten Akteurinnen und Akteure gemeinsam Aktivitäten, Maßnahmen und Lösungen zu entwickeln, um die Zukunftsfähigkeit des Automobilstandorts Baden-Württemberg zu stärken. Der Bereich Beteiligung ist dabei eine Klammer für alle Themenfelder. Bürgerinnen und Bürgern sowie Stakeholdern soll dadurch ermöglicht werden, sich in diesen Prozess einzubringen und Themen und Projekte mitzugestalten. Auf diesem Weg sollen in den Dialog die Meinungen, Ideen, Werte, Einstellungen und Bedürfnisse der Menschen einfließen. Dieser Dialog wird von der Landesregierung konsequent fortgesetzt.