Der Expertenkreis Aerosole der Landesregierung hat seinen zweiten Bericht vorgelegt. Der Bericht trägt den aktuellen Kenntnisstand zu Aerosolen in Fahrzeugen, Belüftungskonzepten in Kultureinrichtungen und Virusmutationen zusammen und gibt Empfehlungen.

Aerosole gelten als einer der wesentlichen Übertragungswege für SARS-CoV-2. Der beim Wissenschaftsministerium verankerte elfköpfige „Expertenkreis Aerosole“ trägt den aktuellen Kenntnisstand in den relevanten Disziplinen für den luftgetragenen SARS-CoV-2 Infektionsweg zusammen und zeigt Forschungslücken auf. Er berät die Landesregierung hinsichtlich des Infektionsschutzes und übernimmt auch konkrete Arbeitsaufträge. Auf Bitten der Landesministerien und der Kommunalen Landesverbände haben sich die Expertinnen und Experten mit konkreten Fragestellungen befasst, wie den Aerosolbelastungen und Infektionsrisiken in unterschiedlichen Fahrzeugtypen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Im Hinblick auf schrittweise Öffnungsmöglichkeiten im Kulturbereich haben sie verschiedene Belüftungsprojekte ausgewertet und Empfehlungen formuliert. Die Ergebnisse hat der Expertenkreis der Lenkungsgruppe der Landesregierung nun vorgelegt.

„Ich bin den Mitgliedern unseres Aerosol-Expertenkreises sehr dankbar, dass sie ihre hohe fachliche Expertise zusammenbringen und die Landesregierung so dabei unterstützen, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Unsere Gesellschaft ist stärker als je zuvor auf die Wissenschaft angewiesen, um dieser Pandemie die Stirn zu bieten. Unser Ziel ist es, neben den wirksamen Schritten zur Eindämmung des Virus und seiner noch ansteckenderen Varianten wo immer möglich den Menschen wieder ein Stück Normalität zu eröffnen – sei es in der Kultur oder in den Hochschulen. Besonders wertvoll sind deshalb die Empfehlungen des Expertenkreises in Sachen Lüftung und Abstände in Zuschauerräumen. Diese lassen sich auch anwenden für andere Innenräume“, sagte Wissenschafts- und Kunstministerin Theresia Bauer.

Aerosolbelastungen und Infektionsrisiken in Fahrzeugen

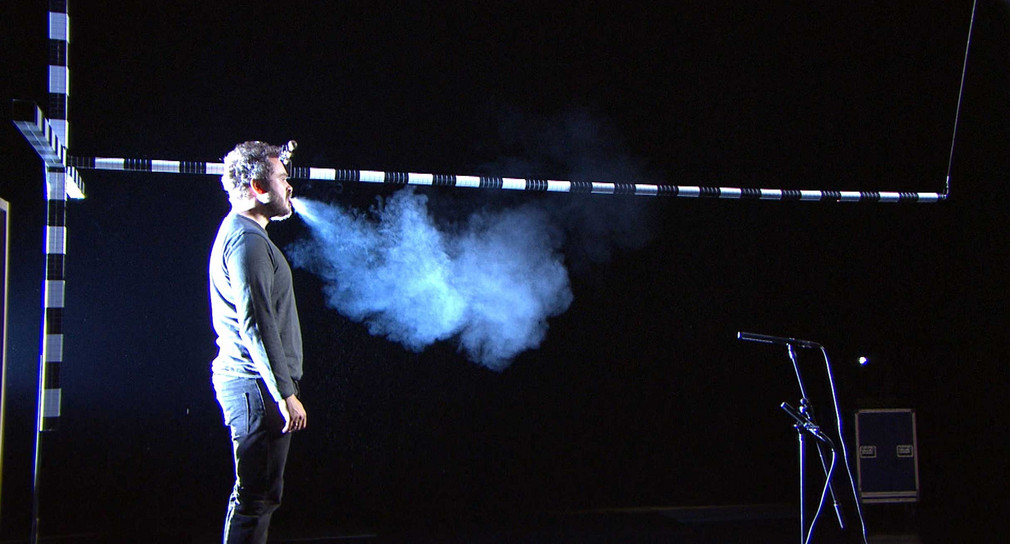

Der Expertenkreis hat auch mehrere Studien zu Aerosolbelastungen und Infektionsrisiken in Fahrzeugen ausgewertet und Empfehlungen gegeben zu unterschiedlichen Fahrzeugtypen des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs (Bus, Straßenbahn, U- bzw. S-Bahn, Zug) sowie Fahrzeugen privater Fahrgemeinschaften. Generell gelten in Fahrzeuginnenräumen dieselben AHA+L-Empfehlungen wie auch in anderen Innenräumen. Das Infektionsrisiko kann durch Abstand wo möglich wie im ÖPNV, die Minimierung der Anzahl (haushaltsfremder) Personen im gleichen Raum, eine geringe Aufenthaltsdauer sowie durch Händewaschen (sofern möglich, etwa in Zügen) oder alternativ Handdesinfektion, das richtige Tragen einer möglichst wirksamen Maske sowie durch eine Erhöhung der Luftwechselrate gesenkt werden. Darüber hinaus zeigen Studien, dass die Menge an gebildeten Aerosolen, die potentiell virenhaltig sein kann, vom Verhalten der Fahrgäste abhängt (lautes Sprechen erhöht die Exposition signifikant im Vergleich zu bloßem Atmen und sollte daher möglichst vermieden werden).

ÖPNV: Umluft minimieren, Außenluft rein

Wenn die Anzahl an Personen und deren Abstand sowie das Tragen wirkungsvoller Masken vorgeschrieben sind, hängt das Infektionsrisiko maßgeblich von Luftwechselrate und auch der Strömungsführung ab. Während sich in Pkws diese Luftwechselrate durch Belüftungssystem und Fensterlüftung beeinflussen lässt, steht in vielen Fahrzeugen des ÖPNV allein das Belüftungssystem zur Steuerung zur Verfügung, da sich Fenster teilweise nicht öffnen lassen.

Der Expertenkreis empfiehlt daher als erste und einfach umzusetzende Maßnahme, den Umluftanteil in Fahrzeugen zu minimieren. Das bedeutet, dass dem Fahrzeuginnenraum maximal Außenluft zugeführt wird. „Dies ist zwar aus energetischer Sicht bzw. Komfortsicht nicht die ideale Lösung, senkt aber die Konzentration potenziell virenbeladener Aerosolpartikeln wirkungsvoll, da mit der Umluft – trotz Filterstufe – auch potentiell virenhaltige Aerosole dem Fahrgastraum zugeführt statt durch die Abluft ins Freie geleitet werden“, so die Expertinnen und Experten in ihrer Stellungnahme.

Voraussichtlich im April werden außerdem Ergebnisse aus einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie zur Untersuchung des COVID-19-Infektionsrisikos im Öffentlichen Personennahverkehr vorliegen. Die Länder hatten im Rahmen der Verkehrsministerkonferenz gemeinsam entschieden, diese Studie zu fördern. Die Federführung liegt dabei beim Land Baden-Württemberg.

Autos und private Fahrgemeinschaften: Diagonal lüften

Da die Luftwechselrate in Autos mit oder ohne Klimaanlage durch das geringe Volumen der Fahrgastzelle sehr klein ist und sich über die Klimaanlage allein kein effektiver Luftaustausch erzielen lässt, empfehlen die Expertinnen und Experten eine effektive Fensterlüftung. Wirkungsvoll ist diese, wenn die Fahrtgeschwindigkeit mindestens 30 Kilometer pro Stunde beträgt und idealerweise alle Fenster geöffnet werden. Ein gutes Ergebnis kann auch erzielt werden, wenn diagonal gelüftet wird: also zum Beispiel vorne rechts und hinten links. Die Umluftschaltung sollte deaktiviert sein. Alle Passagiere sollten möglichst wirkungsvolle Masken korrekt tragen und für einen maximalen Luftwechsel während der gemeinsamen Fahrt sorgen.

Zuschauerräume in Kultureinrichtungen

Zur Frage von Mindestabständen und Lüftungskonzepten in Innenräumen von Kultureinrichtungen haben die Expertinnen und Experten mehrere wissenschaftliche Untersuchungen im Zuschauerraum von Spielstätten ausgewertet – so zum Konzerthaus Dortmund/Fraunhofer-Institut Goslar, zur Bayerischen Staatsoper/Technische Universität München und zum Staatstheater Nürnberg/Universität Erlangen, ebenso das Hygienekonzept der Salzburger Festspiele, das sich in der Praxis als pandemietauglich bewährt hat, und das Hygienerahmenkonzept für Kultureinrichtungen im Land Berlin. Darüber hinaus wurden Berechnungsgrundlagen des Belüftungsprojekts „Berliner Modell“ hinzugezogen.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen wurden allesamt in Sälen durchgeführt, die eine Luftzufuhr in den Sitzreihen haben und entsprechend nach dem Quelllüftungsprinzip funktionieren. Dies ist üblich in großen Häusern, bei Nebenbühnen oder kleinen Spielstätten sind solche raumlufttechnischen Vorrichtungen nicht notwendigerweise vorhanden.

Lüftungsanlagen entscheidend

Die Sitzabstände zwischen Zuschauern und der Sitzplatzanordnung liegen – unter Annahme einer 7-Tages-Inzidenz von weniger als 35 je 100.000 Einwohner – in den untersuchten Innenräumen mehrheitlich bei einem Meter zwischen den Zuschauern. Bei Annahme einer üblichen Sitzbreite von 50 Zentimetern würde dies bedeuten, dass jeder zweite Platz in einer Zuschauerreihe besetzt werden kann. Bei einer Sitzplatzanordnung im Schachbrettmuster, die aus den Untersuchungsergebnissen im Konzerthaus Dortmund von den Autoren abgeleitet wurde, wird in alle Richtungen – seitlich mit 1,10 Metern, nach vorne mit 1,40 Metern, diagonal mit 0,89 Metern – der sonst geltende Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen unterschritten.

Da der Lüftungseinfluss in den ausgewerteten Studien nur teilweise berücksichtigt wurde, folgt der Expertenkreis den in den Studien vorgeschlagenen Mindestabständen der Sitzplätze nicht generell: Sofern eine Lüftung von unten gewährleistet ist und die Aerosolströme der Personen im Zuschauerraum nach oben abgeleitet werden, kann sich der Mindestabstand auch verringern. Entscheidend ist also die Lüftungsanlage. Deshalb regt der Expertenkreis an, die Erkenntnisse aus den bisher bekannten Studien bezüglich ihrer Übertragbarkeit auf andere Räumlichkeiten in weiteren Untersuchungen zu überprüfen. Hierbei sollen zusätzlich raumlufttechnische Kriterien, vor allem die Art der Luftausbringung in den Saal, der Einfluss der Zuschauerzahl und damit der Wärmelasten auf mögliche Auftriebsströmungen sowie die Lüftungseffektivität Eingang in die Bewertung finden. Für den Fall einer Öffnung hebt der Expertenkreis in seiner Stellungnahme mehrere Maßnahmen besonders hervor, darunter auch das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske. Zudem sollten die Säle nach dem Prinzip der Quelllüftung betrieben werden. Der Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen sollte durchgängig mit Außenluftzufuhr erfolgen. Für Freiluftveranstaltungen gelten die AHA-Regeln. Wo Abstände nicht eingehalten werden können, empfiehlt der Expertenkreis das korrekte Tragen einer möglichst wirksamen Maske.

Virusvarianten erfordern noch stringentere Einhaltung der Maßnahmen

Der Expertenkreis hat sich auch mit Varianten des SARS-CoV-2 Virus befasst, die sich leichter ausbreiten und deswegen in manchen Regionen bereits den weit überwiegenden Teil aller Infektionen ausmachen. Dies betrifft insbesondere die als B.1.1.7 bezeichnete englische Variante, die erstmals in Proben aus Südengland von Ende September 2020 gefunden wurde. Neue Varianten mit wahrscheinlich erhöhter Infektiosität wurden auch aus Südafrika und aus Brasilien sowie aus Kalifornien berichtet.

Die möglicherweise erhöhte Infektiosität der neuen Varianten beruht auf Veränderungen im Spike-Oberflächenprotein des SARS-CoV-2. Diese können eine verbesserte Anheftung an Zielzellen und ein verbessertes Eindringen des Virus in die Zelle vermitteln. Die physikalischen Eigenschaften des Virus ändern sich dagegen nach aktuellem Stand der Wissenschaft bei keiner der neuen Varianten. Insofern gelten die gleichen Übertragungswege und Schutzmechanismen wie für die bisher bekannten Varianten des SARS-CoV-2 auch für die neuen Varianten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass infolge der höheren Infektiosität der Varianten eine geringere Menge an Virus für eine Infektion hinreichend sein könnte. Der Expertenkreis betont daher, dass eine noch stringentere Einhaltung der bereits etablierten Schutzmaßnahmen erforderlich ist. Wie bei den bisher bekannten Varianten sind auch bei den neuen Varianten sowohl die Konzentration der infektiösen Viren als auch die Expositionsdauer von entscheidender Bedeutung, eine kritische Konzentration oder Zeit, bei deren Unterschreiten kein Risiko bestünde, lässt sich daher auch hier nicht angeben.

Die baden-württembergische Landesregierung hat den multidisziplinären Expertenkreis Aerosole im Oktober 2020 eingesetzt. Dieser bringt die wissenschaftliche Kompetenz in den relevanten Fachgebieten zum Thema SARS-CoV-2-Übertragungsweg durch Aerosole ein. Zudem berät er fachkundig zuständige Behörden und betroffene Einrichtungen.

Sprecher des Expertenkreises ist Professor Dr. Achim Dittler, Leiter des Instituts für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Der Expertenkreis setzt sich aus natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forscherinnen und Forschern der baden-württembergischen Universitäten (KIT, Universität Stuttgart) und Hochschulen (Biberach, Heilbronn) sowie Mediziner*innen und Krankenhaushygieniker*innen der Universitätskliniken (Heidelberg, Tübingen, Ulm) und des Landesgesundheitsamts Stuttgart zusammen.

Das Wissenschaftsministerium fördert seit letztem April 2020 Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie im Bereich der medizinischen Forschung mit insgesamt 15,2 Millionen Euro. Das neueste Projekt aus dieser Sonderförderlinie „Testaerosole“ wird seit Dezember 2020 mit insgesamt 1,6 Millionen Euro gefördert.

Die Idee ist im Expertenkreis Aerosole der Landesregierung entstanden. Das Projekt adressiert die hochaktuelle Problematik, dass es bis dato zwar diverse methodische Ansätze und Geräte zur Luftreinigung gibt, aber keine zertifizierten Prüfverfahren existieren. Diese aber sind eminent wichtig, um den für die meisten Methoden und Geräte fehlenden Wirksamkeitsnachweis – vor allem auch für die luftgetragenen Viren – erbringen zu können.

Daher werden in dem Projekt „Testaerosole“ zeitnah die wissenschaftlichen Grundlagen zur Etablierung zertifizierter Prüfverfahren erarbeitet, wobei verschiedene Verfahren (wie UVC, Laser, Plasma, Ionisierung) und deren unterschiedliche Prüfungsmodalitäten adressiert werden. Die Federführung des Projektes obliegt dem Fraunhofer Institut für Bauphysik (Prof. Dr. Gunnar Grün). Beteiligt sind auch ForscherInnen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), an der Universität Stuttgart, der Hochschule Heilbronn sowie der Universität Tübingen. Damit werden multidisziplinäre Kompetenzen (Medizin, Virologie, Ingenieurwissenschaften) und Testmöglichkeiten (z.B. im S3-Labor) vereint. Neben dem „Testaerosole“-Projekt und der „Kinderstudie Baden-Württemberg“ finanziert das Wissenschaftsministerium in der Sonderförderlinie Forschung insgesamt 54 Projekte, die vorwiegend die Bereiche Prävention, Diagnose, Therapie und klinische Studien abdecken.