In Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart und dem Robert-Bosch-Krankenhaus hat im Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg eine Antikörperstudie bei hospitalisierten COVID-19-Patienten begonnen. Die Studienteilnehmer werden regelmäßig über die Dauer von einem Jahr auf Antikörper untersucht.

Für die Diagnostik einer Virusinfektion stehen grundsätzlich verschiedene Testmöglichkeiten zur Verfügung – beispielsweise ein direkter Virusnachweis mittels einer molekularbiologischen Testung mit der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) sowie ein Antikörpernachweis. Bisher ist für die Diagnostik von SARS-CoV-2 die PCR das Mittel der Wahl. Bereits seit Ende Januar 2020 kann das Virus im Labor des Landesgesundheitsamtes (LGA) Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart diagnostiziert werden. Im LGA-Landeslabor wurde nun ein SARS-CoV-2 Antikörpertest etabliert und eine Antikörperstudie in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart und dem Robert-Bosch-Krankenhaus bei hospitalisierten COVID-19-Patienten begonnen.

Erkenntnisse zum Auftreten von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 gewinnen

„Ein Antikörpertest stellt nicht das Virus selbst, sondern die Antikörper gegen das Virus fest. Mit der Studie im LGA-Labor wollen wir einen Anteil dazu leisten, um Erkenntnisse zum Auftreten und der Persistenz von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 nachvollziehen zu können – und dies bei schwer erkrankten Menschen“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha.

„Ziel dieser Anfang Mai begonnenen Studie, die am LGA zunächst mit einer kleinen Probenanzahl in Kooperation mit Krankenhäusern startet, ist es, Erkenntnisse über den Zeitpunkt des Auftretens von Antikörpern nach einer SARS-CoV-2-Infektion zu liefern“, ergänzte der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer, in dessen Behörde das LGA angesiedelt ist. Die untersuchten Proben stammen von erkrankten beziehungsweise schwer erkrankten Personen, die in Krankenhäusern behandelt werden beziehungsweise wurden. Es konnten bereits 17 Studienproben getestet werden. Insgesamt werden die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer in regelmäßigen Abständen über die Dauer von einem Jahr auf Antikörper untersucht.

„Antikörpertests sind für eine Akutdiagnostik auf COVID-19 nicht geeignet. Grund hierfür ist, dass zwischen Beginn der Symptomatik und der Nachweisbarkeit spezifischer Antikörper im Blut eines Erkrankten etwa sieben Tage vergehen, in Einzelfällen auch mehr. Die Antikörperstudie soll vielmehr dazu dienen, Erkenntnisse über den Zeitpunkt des Auftretens der Antikörper nach einer SARS-CoV-2-Infektion und die Persistenz der Antikörper nach einer SARS-CoV-2-Infektion zu erhalten“, erklärte die Leiterin des LGA, Dr. Karlin Stark. Daher können Antikörpertests die Akutdiagnostik mittels PCR nicht ersetzen. „Tests auf Antikörper sind vor allem wichtig, um mehr Erkenntnisse über die Immunantwort auf SARS-CoV-2 zu sammeln“, so Dr. Stark.

Diagnostikmöglichkeiten auf SARS-CoV-2

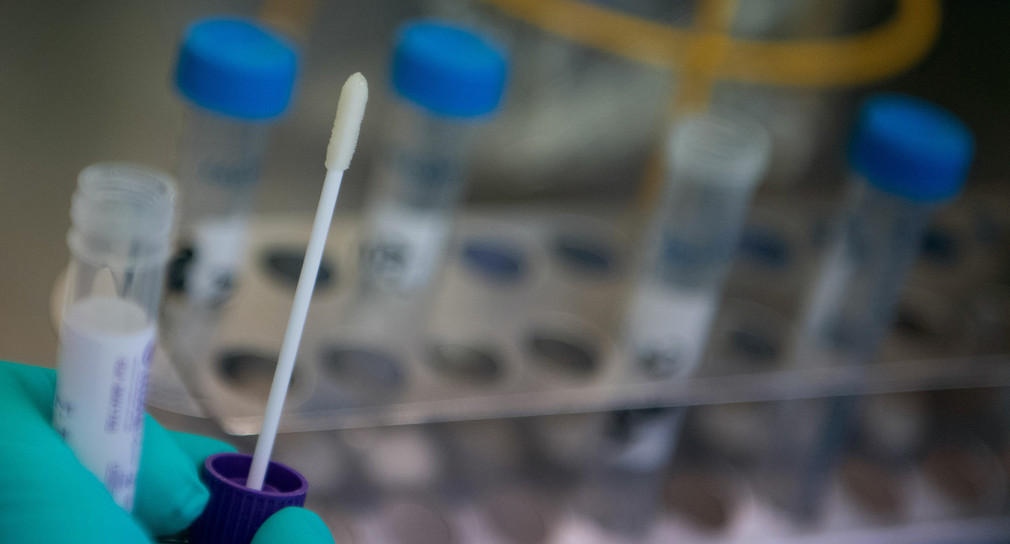

Derzeit ist das übliche Verfahren der Diagnostik auf SARS-CoV-2 der molekularbiologische Erregernachweis mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Hierbei wird im Diagnostiklabor ein Nase-/ Rachenabstrich auf SARS-CoV-2 analysiert. Dieses Verfahren weist den Erreger direkt nach und gibt somit die Information, wer jetzt infiziert ist.

Antikörpertests weisen Antikörper (Immunglobuline) gegen SARS-CoV-2 im Blut einer Person nach. Hierbei wird im Diagnostiklabor das Blut einer Person mittels eines immunologischen Tests (ELISA) analysiert. Dieses Verfahren weist die Immunantwort des Menschen auf den Erreger nach – das heißt, ob die Person mit SARS-CoV-2 infiziert war. Jedoch können auch Kreuzreaktionen mit anderen derzeit zirkulierenden Coronaviren möglich sein.

Quelle:

Regierungspräsidium Stuttgart