Einer Gesetzesinitiative von Baden-Württemberg und Sachsen soll das Wissenschaftsfreiheitsgesetz um die außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen der Länder erweitern. Der Bundesrat hat der Gesetzesinitiative zugestimmt.

Der Bundesrat hat einstimmig einer Gesetzesinitiative aus Baden-Württemberg und Sachsen zugestimmt. Mit dem Vorschlag der Länder soll das Wissenschaftsfreiheitsgesetz um die außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen der Länder erweitert werden. Im Ergebnis bedeutet dies eine Gleichbehandlung der außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen bei der Vergütung von Spitzenpersonal in Industrieforschungseinrichtungen in den Ländern – analog zu den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen des Bundes.

Der Vorschlag wurde gemeinsam von Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg, und Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Sachsen, erarbeitet und durch die Länder gemeinsam in den Bundesrat eingebracht (BR-Drs. 264/23).

„Innovationskraft ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes. Und das Kernstück unserer Innovationsfähigkeit bildet eine vielfältig ausgeprägte Forschungslandschaft, die Lösungen für die Transformation unserer Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität und die digitale Welt von morgen entwickelt“, unterstrich Hoffmeister-Kraut die Bedeutung einer wettbewerbsfähigen Forschungslandschaft. „Wir müssen den Forschern exzellente Rahmenbedingung bei uns bieten. Dazu gehört auch eine leistungsgerechte Vergütung, um die klügsten Köpfe zu gewinnen und zu halten. Nur so werden diese Einrichtungen im nationalen und internationalen Innovationswettbewerb mithalten können.“

Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig sagte: „Die Forschungseinrichtungen sind zentrale Innovationspartner unseres Mittelstandes – und Fortschritt benötigt Fachkräfte. Wir stehen vor großen Herausforderungen bei der Klima- und Energiewende, in der Automobilindustrie und der gesamten Digitalisierung unserer Gesellschaft. Dafür bedarf es kluger Ideen und Innovationen. Die Institutionen brauchen daher die besten Forscherinnen und Forscher, aber auch erfahrene Wissenschaftsmanager. Wir müssen ihnen ermöglichen, mit privaten Erlösen wettbewerbsfähige Gehälter zu bezahlen. Nur so können sie Fachkräfte für sich gewinnen und langfristig halten.“

Besserstellungsverbot für außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen

Nach den haushaltsrechtlichen Regelungen von Bund und Ländern dürfen Zuwendungsempfänger ihre Beschäftigten grundsätzlich nicht besserstellen als vergleichbare Beschäftigte des Bundes beziehungsweise der Länder. Den Maßstab bilden die öffentlichen Tarifverträge. Die Gewährung wettbewerbsfähiger Gehälter beim Leitungspersonal wird dadurch stark eingeschränkt, da die öffentlichen Tarifverträge nicht für leitende Angestellte gelten. Seit mehreren Monaten macht der Bund zahlreichen außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen in den Ländern zur Auflage, das Besserstellungsverbot für sämtliches Personal einzuhalten.

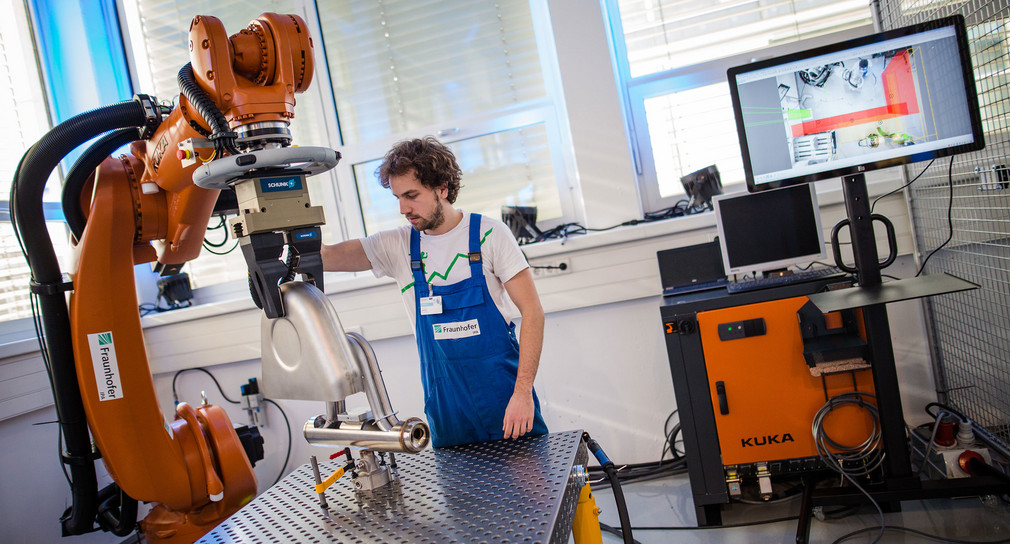

Mit dem 2012 beschlossenen Wissenschaftsfreiheitsgesetz erhielten die außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen der von Bund und Ländern gemeinsam getragenen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, darunter zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die Deutsche Forschungsgemeinschaft, deutlich mehr Eigenverantwortung und Freiheiten. Die im Gesetz aufgeführten Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen können ihre finanziellen Mittel dadurch flexibler und im Ergebnis wirksamer, effizienter und zielorientierter einsetzen. Dazu gehört insbesondere auch, dass das Besserstellungsverbot eingeschränkt wurde und die Einrichtungen Drittmittel aus nicht-öffentlichen Quellen einsetzen dürfen, um hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher zu gewinnen oder zu halten. Für die unabhängigen außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen der Länder gilt das Gesetz bisher nicht, wodurch diese im Wettbewerb erhebliche Nachteile haben.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Länder wiederholt an den Bund gewandt und Lösungsvorschläge unterbreitet. Einstimmige Beschlüsse der Wirtschaftsministerkonferenz sowie auch der Ministerpräsidentenkonferenz, die einen langfristig tragfähigen Rechtsrahmen fordern, haben bislang nicht zu einem Einlenken des Bundes geführt.

Die wirtschaftsnahen Forschungs- und Transfereinrichtungen sind ein wesentlicher Schlüssel für die Innovations- und Wirtschaftskraft Deutschlands. Bei den außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen der Länder handelt es sich um eigenständige Institute wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen. Sie bilden eine wichtige Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und sind speziell auf die Bedürfnisse des Mittelstandes ausgerichtet. Die Aufgabe der außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen ist es, für die Wirtschaft relevante Technologiefelder in Vorlauf- und Eigenforschung rechtzeitig aufzugreifen und zu erschließen. Die einzelnen Institute sind wichtige Stützen im Transfersystem der Länder.

In Baden-Württemberg sind die außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen in der Innovationsallianz innBW e.V. gemeinsam organisiert und erhalten eine jährliche Grundfinanzierung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. Darüber hinaus erhalten die Institute Projektfördermittel durch den Bund oder die EU sowie Aufträge aus der Industrie.

Die sächsischen Institute sind in der Sächsischen Industrieforschungsgemeinschaft e. V. (SIG) organisiert und finanzieren sich im Wesentlichen durch Industrie- und Gemeinschaftsprojekte. Sie können vom Freistaat Sachsen auf Antrag Zuschüsse für Investitionsvorhaben erhalten und profitieren stark von Innovationsförderprogrammen des Bundes.